この記事のポイント

・婚前契約とは、結婚前に結婚生活のルールを定める契約のこと

・婚前契約の内容には家計の負担や家事育児の役割分担などがある

・婚前契約は将来のトラブルを防止する有効な手段となり得る

外国の著名人の離婚のニュースなどで、婚前契約という言葉を知った方もいるかもしれません。

いったいどのような内容の契約なのか、疑問をお持ちではありませんか?

日本でも婚前契約をすることができますが、実際に婚前契約書が作成されることはほとんどないようです。

もっとも、婚前契約によって、結婚前に多様化している夫婦のあり方を考え、それぞれの夫婦が話し合ったうえで幸せと考える夫婦関係を目指すことができるかもしれません。

そこで、このコラムでは、婚前契約のメリットや、契約書作成時の注意点などについて弁護士が解説します。

このコラムが、自分が幸せと考える夫婦関係がどのような形なのかを理解する助けとなれば幸いです。

婚前契約とは

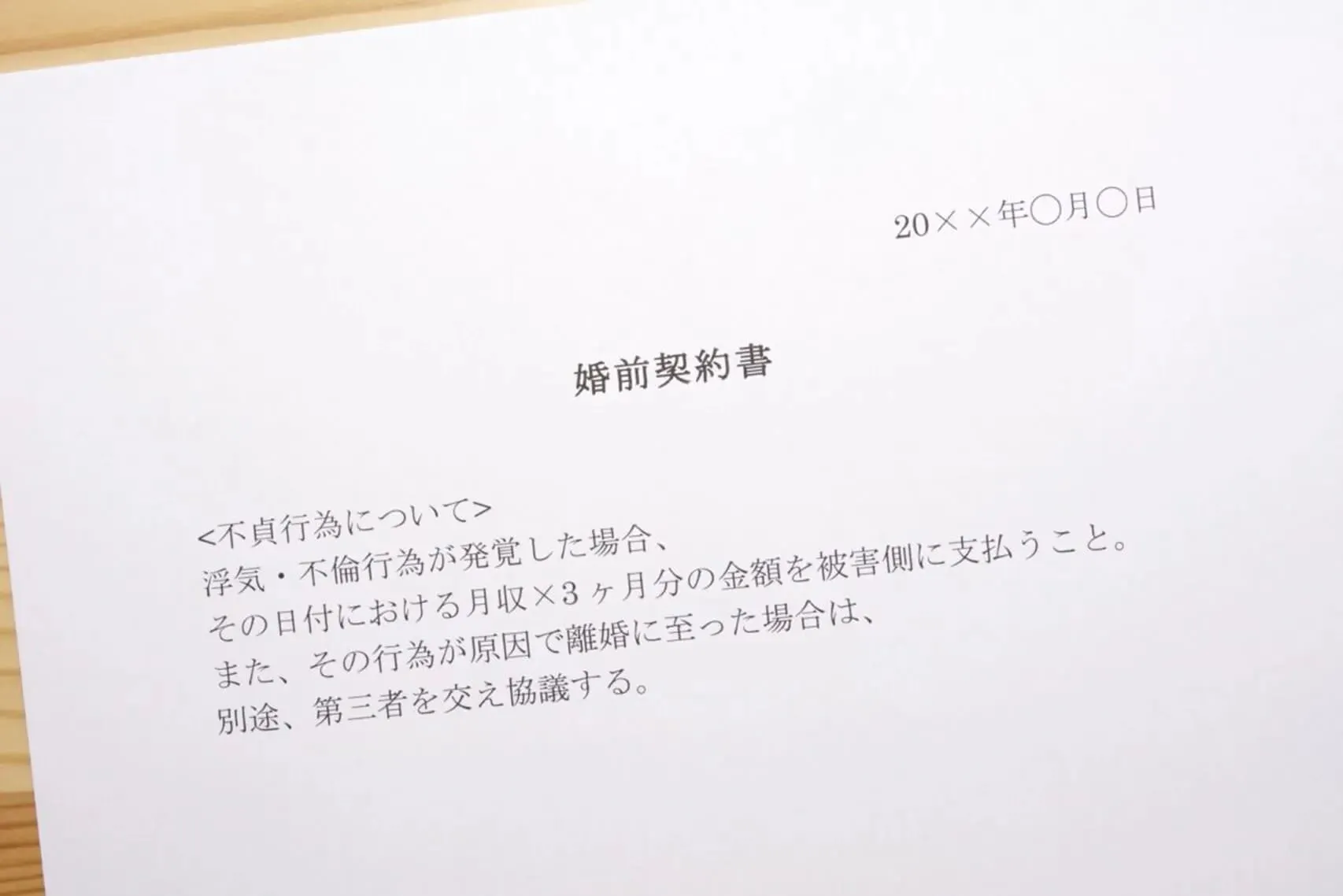

「婚前契約」とは、結婚後の生活や離婚の際のトラブルを防ぎ、幸せな結婚生活を送ることを目的として、結婚前にする契約のことをいいます。

結婚後も夫婦間で契約することはできますが、結婚後の夫婦間の契約は、いつでも取り消すことができるという規定があるため(民法第754条本文)、取り消されてしまうおそれがあります。

また、後述する夫婦の財産についての契約は、結婚前に締結しなければなりません(同法第755条)。

そこで、結婚前に「どのような夫婦生活を送りたいか」、特に「夫婦財産の処遇をどうするか」について話し合い、合意した内容について婚前契約書を作成することがあります。

婚前契約が、結婚後のトラブル防止に役立つかもしれないからです。

婚前契約の内容

婚前契約の内容は夫婦それぞれで異なりますが、一般的には次のような内容が含まれます。

• 家計負担の合意

• 子育ての役割分担の合意

• 結婚生活における合意

• お互いの親族との付き合いの合意

• 離婚の際の条件の合意(共有財産の範囲、財産分与の額の合意など)

• 契約違反の場合のペナルティの合意 など

婚前契約の目的

婚前契約の目的は、結婚生活上のトラブルを予防し、幸せな結婚生活を送ることです。

結婚すると、基本的に同居して生計も同一になり、お互い貞操義務や協力扶助義務を負うため、恋愛関係であったころの関係とまったく同じではありません。

そこで、幸せな結婚生活を送ることを目的として、結婚前に2人で話し合い、結婚生活のルールを定め、婚前契約を締結するカップルもいます。

もちろん、離婚することになった際の取決めをしておけば、事前にトラブルを防止する効果も期待できます。

また、一方が契約に反したとしても、ペナルティを定めておけば、契約に沿って冷静に解決することができるでしょう。

日本では、婚前契約はあまり利用されていませんが、アメリカやヨーロッパでは、特に夫婦の共有財産の範囲・財産分与の額などを事前に合意するために、婚前契約が広く利用されています。

婚前契約書を作成するメリット

日本ではあまり利用されていない婚前契約ですが、婚前契約を締結し、婚前契約書を作成することには次のようなメリットがあります。

(1)約束した内容が証拠として残る

夫婦間の口約束ではなく、きちんと契約書として残しておけば、夫婦双方が「夫婦生活のためにこれは守らなければならない」という意識を持てるでしょう。

また、口約束だと「言った・言わない」というトラブルが生じがちですが、書面に残すことで合意内容を証拠として残すことができます。

(2)お互いの考え方に向き合える

婚前契約書を作成していく過程で、お互いの価値観や考え方を共有することができるため、お互いについてより理解を深められるでしょう。

話合いの過程で、考え方が異なる点を把握することができるため、事前に夫婦喧嘩の種を把握して、夫婦喧嘩を予防することも期待できます。

(3)結婚後のトラブルにも迅速に対応できる

結婚後は、価値観や考え方の違いで、家事や育児、親族との付き合いなどで意見が異なり、トラブルや夫婦喧嘩になることも多いです。

事前に生活上のルールを決めておくことで、トラブルが生じたときは合意内容を確認して解決できる場合があります。

夫婦財産契約と婚前契約の違い

婚前契約のうち特に重要な内容なのは、やはり夫婦の財産についてでしょう。

夫婦の財産契約により、婚姻前から双方が所有している財産や、婚姻中に夫婦が取得した財産、生活費の負担についての取決めなどを行うことができます。

しかし、夫婦財産契約は婚姻届提出前に締結しなければならず、かつ、登記しなければ、第三者に対して契約内容を主張することができません。

このように夫婦財産契約の締結には厳格な条件がありますので、日本ではほとんど利用されていないのが実情です。

夫婦財産契約を締結していなくても、夫婦間の財産については次のように民法上に定めがあるため、特に問題がないことも、夫婦財産契約が利用されない理由の1つだと考えられます。

• 夫婦別産制(婚姻前から有していた財産及び婚姻中に自分の名で得た財産(相続など)はその者の特有財産となり、夫婦の共有財産とはならない(民法第762条1項)

• 夫と妻のどちらの所有かわからないときは、共有財産となる(同条2項)

• 生活費は、夫婦がその資産、収入その他一切の事情を考慮して負担する(同法第760条)

夫婦間の契約は「婚前契約書」にして残すことが大切

婚前契約書を作成していなくても、「夫から妻に月々15万円生活費として渡す」、「保育園の費用は妻が負担する」など、夫婦間で約束事が存在するのはよくあることです。

しかし、前述のとおり、結婚後に夫婦間で締結した契約は、基本的にいつでも一方が取り消すことができます。

また、結婚前の約束事であっても、口約束のみだと客観的な証拠がないため、「言った・言わない」でトラブルになることがあります。

したがって、結婚後の夫婦間の合意内容として法的な拘束力を持たせたいときには、婚前契約を締結し、その内容を書面としてきちんと残すことをおすすめします。

ただし、後述のとおり、合意内容によっては法的な拘束力が生じない場合もあります。

公正証書として残すべき?

婚前契約書は、当事者双方が合意した内容を記載した書面に、署名・押印すれば作成できます。これを、私文書といいます。

これに対し、公正証書は公証人が法律に従って作成する公文書です。

公正証書には、一般的に証明力が強く、差押えなどの執行力があるという2つのメリットがあります。しかし、婚前契約書を公正証書にすることは難しく、公証人に依頼しても断られることが多いようです。

それは、次のような理由であると考えられます。

・婚前契約書には法律上効力がないと考えられる内容も含まれる

・「浮気をしたら〇〇万円」など条件付きで定められるものである

・支払期限が特定(たとえば、「〇年〇月〇日までに支払う」など)されていないため、強制執行できるような内容ではない

公証人によっては、内容を修正したうえで公正証書の作成を引き受けてくれる人がいるかもしれませんが、基本的には婚前契約書を公正証書にするのは難しいでしょう。

婚前契約書に入れるべき項目

婚前契約書に入れるべき項目について説明します。

(1)家事、育児のこと

夫婦共働き世帯が多数派となり、家事育児に積極的に関わる男性も増えてきましたが、現状、妻が家事育児のほとんどを担っているという夫婦は少なくないでしょう。

家事育児の負担が一方に偏ると、その不満や配偶者の無理解からトラブルが生じ、夫婦仲が悪化することがあります。

結婚前に、家事・育児の分担割合について話し合い、合意しておくことで、結婚後のトラブルを防止する効果が期待できます。

(2)親族との付き合い

親族との付き合いについての考え方は、夫婦それぞれ、価値観や育ってきた環境により異なるでしょう。

「毎週のように会いに行くことが当然、合鍵も渡していつ来てもらってもいい」と考える人がいる一方で、「数年に一度会うくらいで十分、合鍵を渡すなんてとんでもない」と考える人もいます。

そのため、親族との関わり方は、夫婦間の喧嘩のきっかけとなることが多いです。

親族付き合いに関しても、たとえば正月やお盆には帰省するのか、どちらの実家にどの程度帰省するのかなどについて話し合い、婚前契約書の内容とするとよいでしょう。

(3)生活費の負担割合

専業主婦(夫)の場合は、一方に収入がありませんので、他方が全額負担することになると考えられます。

一方、夫婦共働きの場合、生活費の負担割合は、通常、夫婦の仕事の内容、収入額、家事育児の負担割合、妊娠・育休取得などの状況によって異なることでしょう。

そこで、生活費の負担割合や、収入の管理方法などについて、たとえば次のようなことを話し合っておけば、結婚後のお金の使い方についてのトラブルを防ぐ効果が期待できます。

・家賃・生活費などの負担は誰がするのか、その割合はどの程度か

・それぞれの給与は全額家計に入れて小遣い制とするのか、給与の一部を家計に入れるのか

(4)夫婦の財産関係

夫婦の財産について婚前契約を締結できることは、すでにご説明したとおりです。

具体的には、次のような内容を定めます。

• 婚姻前の夫・妻の財産を、誰の所有とするのか

• 婚姻中の個人名義の財産を、誰の所有とするのか

• 婚姻中の名義不明の財産を、誰の所有とするのか

夫婦共有財産としたものは、基本的に財産分与の対象となります。

(5)財産分与のこと

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を、離婚の際に分与する制度のことです(民法第768条1項)。

夫婦共有名義の財産は原則として財産分与の対象となりますが、どちらかの単独名義の財産であっても、夫婦が協力して形成した財産であるという実態があれば、財産分与の対象となり得ます。

そのため、離婚の際に、財産分与の対象となる範囲について争いが生じることがあります。

争いを避けるために、財産分与の対象となる共有財産と、ならない特有財産を明確にし、財産分与の対象は共有財産に限られること、財産分与の割合などについて合意しておくとよいでしょう。

(6)DVや浮気があったときのこと

配偶者のDVや浮気に対して、婚前契約書にペナルティを定めておくと、配偶者がDVや浮気を行う一定の抑止力となることが期待できます。

ペナルティとして多いのは慰謝料の定めですが、浮気を原因とする離婚の慰謝料の相場が100万~300万円であることを考慮すると、通常は高くても500万円程度とすることが多いようです。

慰謝料が数千万円などあまりに高額だと、公序良俗に反し無効とされるおそれがあるため、ご注意ください。

婚前契約書作成の注意点

婚前契約書を作成する際に知っておきたい注意点について説明します。

(1)効力が発揮されない事項もある

婚前契約を締結すれば、どのような内容であっても有効なわけではありません。

たとえば、公序良俗に反するような内容は無効となります(民法第90条)。

また、「それぞれの義実家には盆正月に家族みんなで帰省する」と合意しても、嫌がる相手を強制的に引っ張っていくことはできませんし、裁判で強制することも困難です。

「浮気はしない」と合意しても、心を縛ることはできず、「一方が離婚を申し出たら離婚する」と合意しても、離婚意思はその当時に存在する必要があるため、離婚を拒否されれば、基本的に裁判を経ずに離婚することはできません。

しかし、事前に話し合っておくことは、無用なトラブル防止や、合意内容はきちんと守ろうという動機付けにつながるでしょう。

そのため、たとえ法的には無効な内容であっても、婚前契約を締結する意義はあると考えられます。

(2)実現されるかわからない事項もある

未成年の子どもがいる場合、離婚の際にどちらが親権者となるか決める必要があるところ、婚前契約で、離婚の際の親権者についても合意することができます。

しかし、親権者は子どもの利益(福祉)の観点から、どちらが親権者となるほうがより適切かを考慮して決定されます。そして、夫婦の協議により決定できないときは、最終的に家庭裁判所によって判断されるのです。

そのため、婚前契約によっても、家庭裁判所が親権者を指定することを排除することはできません。

したがって、離婚時に、一方が合意内容に反して「自分が親権者となる」と主張した場合には、最終的に家庭裁判所が、合意内容にとらわれず、子どもの利益の観点から親権者を決定することになります。

このように、合意内容によっては、合意したとおりの結果とならないこともあります。

(3)契約内容の変更には相手の合意が必要

婚前契約も契約である以上、相手の合意がなければその内容を変更できないのが原則です。

そのため、事前によく話し合い、内容について理解してから契約するようにしましょう。

【まとめ】婚前契約は将来のトラブルを防止する手段となり得る

婚前契約は、結婚後のトラブルを予防し、幸せな結婚生活を送るために締結されるものです。

具体的には、家事育児のことや、生活費の負担割合や離婚の際の財産分与などについて、合意しておくとよいでしょう。

もっとも、合意した内容のすべてに法的拘束力が認められるとは限りません。

婚前契約の内容は、証拠が残るように「婚前契約書」として書面にしておくことをおすすめしますが、専門家でなければ法的知識に基づいた契約書の作成は難しいかもしれません。

契約書の作成方法や書くべき内容がわからないという方は、弁護士などの専門家に相談し、契約書の作成を依頼するなどして、必要なサポートを受けることをおすすめします。

アディーレでは、東京都内のさまざまな地域にお住まいの方から、お問合せいただいております。

新宿にお住まいの方で、離婚の慰謝料・養育費・財産分与などでお悩みならアディーレにご相談ください。

【対応エリア】千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、狛江市、東大和市、清瀬市、多摩市、稲城市、あきる野市、西東京市など

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。