この記事のポイント

・無断で連帯保証人にされても、原則として支払い義務はない

・ただし、無権代理を「追認」すると支払義務が生じてしまう

・支払義務が生じてしまったら、債務整理を検討する

「借りた覚えのない金融機関から支払いを求められた!何かと思ったら親が勝手に自分を借金の連帯保証人にしていたみたい…。私も支払わないといけないの?」

ある日突然、なった覚えのない連帯保証人として親の借金を支払えと言われたら、さぞ戸惑うことでしょう。

このように、身に覚えがない場合も親の借金を肩代わりしなければならないのでしょうか?

結論から言うと、その必要はありません。しかし、場合によっては支払義務が生じてしまうため注意が必要です。

このコラムでは、勝手に親の借金の連帯保証人とされていた場合の対処法などについて弁護士がご説明します。

勝手に親の借金の連帯保証人にされた場合、原則として支払義務はない

実は、無断で連帯保証人にされてしまった場合、支払いには応じなくてよいというのが法律上の原則です。

本人から連帯保証契約を締結する権利を与えられていないにもかかわらず、勝手に本人の代理人として連帯保証契約を締結する行為は、基本的には民法上の「無権代理」(民法第113条)に該当し無効となるためです。

それでは、詳しく見ていきましょう。

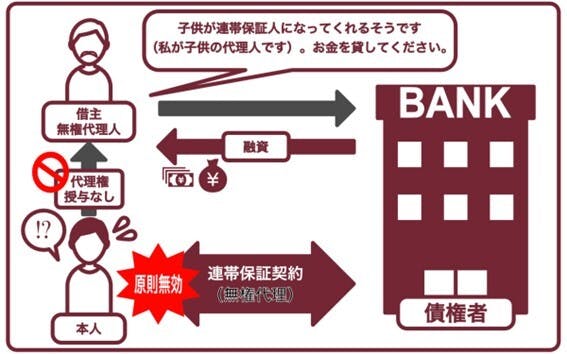

(1)勝手に連帯保証人にされる「無権代理」は原則無効

無権代理とは、代理権のない人が勝手に本人を代理して法律行為をすることです。

今回、子(本人)は親に何らの代理権も与えていません。

それにもかかわらず、親は無断で子の代理人として振る舞い、子と債権者との間で連帯保証契約を結んでしまいました。

このような場合、当該連帯保証契約は無権代理にあたり無効であるため、子の支払義務も生じないこととなるのです。

(2)支払義務が生じてしまう、無権代理の「追認」はNG

無権代理の相手方は、本人(子)に対して、無権代理人(親)のした行為を「追認」するかどうか確認できます(民法第114条)。

その際、子どもは親の無権代理行為を追認することもでき、追認すれば、無権代理行為も有効となります。

無権代理であれば基本的に本人に支払義務はありません。しかし、本人が無権代理行為を「追認」(民法第116条)すると、子は支払義務を負ってしまうこととなるのです。

追認すると、基本的には最初からその連帯保証契約が有効だったことになってしまうため、連帯保証人としての義務を負うことになります。

身に覚えのない連帯保証契約を追認しないようご注意ください。

(3)親の死亡時には、借金も相続対象!支払を免れる「相続放棄」とは

無権代理を理由に連帯保証の支払義務を免れても、親がその借金を抱えたまま亡くなると、借金の支払義務を相続することになってしまいます。

連帯保証人にはなっていないのに、結局支払わないといけなくなるんですか?

「連帯保証契約」は無効なので、連帯保証人としての支払義務はありません。

しかし、親が借金を残して亡くなった場合、「借主として、お金を返す義務」が子に相続されてしまいます。

そのため、結局子に支払義務が移ってしまうこととなるのです。

マイナスの財産(借金など)について、支払義務を負いたくない場合には、「相続放棄」をすることで支払義務を免れることができます。

ただし、相続放棄ではマイナスの財産ばかりでなくプラスの財産(預貯金や不動産など)も手放さなければならないことにご注意ください。

また、相続放棄には期間制限もあるので、いつまでも相続放棄できるわけではありません。

相続放棄を検討中の方は、「相続放棄に関するページ」をご覧ください。

勝手に連帯保証人にされてしまった場合の対処法

勝手に親の借金の連帯保証人にされてしまった場合、無権代理を主張する必要があります。

そこで、以下では無権代理を主張するための方法に加え、無権代理の主張が認められなかった場合の対処法について解説します。

(1)無権代理を主張するための方法

身に覚えのない連帯保証人としての支払義務を否定するためには、債権者に対して無権代理であることをしっかり主張する必要があります。

まずは、無権代理を主張するための方法を説明します。

(1-1)債権者に契約書類の送付を求め、事情を把握

知らないうちに連帯保証人にされてしまった場合、自分の手元には連帯保証についての資料がないはずです。

一方、連帯保証契約は原則として書面を取り交わさないと効果を生じない(民法第446条2項)ので、債権者の手元には連帯保証契約書があるはずです。

そのため、債権者に問い合わせて連帯保証契約の契約書類の写しを送ってもらい、署名の筆跡や印鑑が自分のものではないか確かめます。

また、可能であれば、勝手に自分を連帯保証人にした親からも事情を聴いておきましょう。

(1-2)内容証明郵便で、勝手に連帯保証人にされた旨を債権者に通知

次に、勝手に親の借金の連帯保証人にされたことを改めて債権者に通知します。

のちに裁判になった場合の証拠にするためにも、内容証明郵便を用いることがおすすめです。

この通知には、主に次のようなことを記載します。

• 勝手に連帯保証人にされてしまったことや、経緯(親に印鑑を持ち出されたことなど)

• 連帯保証契約は無権代理により無効となる以上、支払義務も支払の意思もないこと

(1-3)裁判で無権代理であることを主張

債権者が(1-2)で行った通知で納得しなければ、最終的には、裁判によって保証債務の履行を求めてくる可能性があります。

裁判では、債権者側が「子が親に代理権を与えていた」ことを主張・立証する義務を負います。

そこで、無権代理を主張したい子としては、債権者の主張や立証を覆すため、たとえば次のような主張をしていくこととなります。

• 連帯保証人となる意思がなかったこと

• 連帯保証について、親から何も聞いていなかったこと

• 自分の印鑑を親が無断で持ち出してしまったこと など

こういった主張を受けて、「親に代理権があったことは疑わしい」と裁判所が判断すれば、子の支払義務を否定する判決が出ます。

なお、債権者側が態度を変えない場合には、先手を打って「債務不存在確認訴訟」を起こすこともあります。

「債務不存在確認訴訟」とは、今回の場合、「債権者が連帯保証債務の履行を求めてきているが、当該連帯保証契約は親が勝手に無権代理によって締結した無効な契約である以上、支払義務はない」ことを裁判所に確認してもらうための訴訟です。

(2)無権代理が認められず、支払義務が残った場合

もっとも、本人の印鑑が契約書等に用いられていた場合や、親に別件で与えていた代理権を悪用されて連帯保証契約が締結された場合など、代理権があったという債権者側の主張が認められてしまうことも考えられます。

これは、裁判所が「印鑑は通常、不正に利用されないように厳重に保管しておくものだ。その印鑑を親が使えたのは、子が親に代理権を授与して印鑑を預けたからだ」と判断する可能性があるためです。

また、法律上一定の条件が揃った場合には、親に代理権がなかったことを知らなかった取引の相手方(債権者)を保護するため、無権代理が有効だと判断される場合もあります。これを「表見代理」と言います(民法第109条以下)。

裁判をして、親の借金について連帯保証契約が認められると、連帯保証人としての責任を負わなければいけません。つまり、親が自分で借金を返済しない場合、あなたが連帯保証人として支払義務を負うこととなります。

結果として親の借金を背負うことになれば、経済的に困窮して支払いが難しくなってしまうこともあるでしょう。

そうなった際には、債務整理によって支払負担を軽減できる可能性があるため、債務整理をご検討ください。 債務整理には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。

それぞれについてご説明します。

(2-1)任意整理

支払い過ぎた利息がないか負債を再計算します。残った負債について、数年間での分割や将来利息のカットなどによる負担減を目指し、個々の債権者と交渉する手続です。

(2-2)個人再生

負債を支払えなくなってしまうおそれがある場合に、裁判所の認可を得て、法律に基づき決まった金額を原則3年間で分割して支払っていく手続です。

ケースにもよりますが、任意整理よりも大幅に総支払額をカットできることもあります。

ただし、税金など一定の支払義務は減額されません。

また、条件を満たしていれば住宅ローンの残った自宅を手放さずに済む可能性があります。

(2-3)自己破産

自分の収入や財産からは負債を返済できなくなった場合に、裁判所から免責許可決定を得ることで、原則すべての負債の支払いを免除してもらうことを目指す手続です。

ただし、税金など一定の支払義務は免除されません。

一定の財産は原則として手放さねばならないなどの注意点はありますが、3つの手続のなかでもっとも支払負担を減らせる可能性のある手続です。

【まとめ】勝手に借金の連帯保証人にされた場合、支払わなくてよい可能性がある

親が勝手に子の代理人として振る舞い、子を連帯保証人にしてしまった場合、基本的に「無権代理」に該当するため子に支払義務はないのが原則です。

ただし、このような無権代理行為を「追認」すると、支払義務を負いかねないためご注意ください。

仮に、裁判で無権代理の主張が認められずに支払義務を負ってしまい、その支払いが困難な場合には、債務整理を検討することをおすすめします。

アディーレでは、東京都内のさまざまな地域にお住まいの方から、お問合せいただいております。新宿にお住まいで借金についてお悩みの方は、過払い金請求・債務整理の実績が豊富なアディーレにご相談ください。

【対応エリア】千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、狛江市、東大和市、清瀬市、多摩市、稲城市、あきる野市、西東京市など

困りごとが起きた時,ひとりで考え込むだけでは,どうしても気持ちが暗い方向に向かいがちで,よい解決策も思い浮かばないものです。そのようなときは,ひとりで抱え込まないで,まず専門家に相談することが,解決への近道ではないでしょうか。どのようなことでも結構ですので,思い悩まずにご相談ください。依頼者の方々が相談後に肩の荷を降ろして,すっきりとした気持ちで事務所を後にできるよう,誠心誠意力を尽くします。